“漫步长堤,省港双辉:近代广州香港商业互动与文化因缘”展览于9 月 20 日至10 月 17 日在领展乐富广场举行,开展首周已吸引不同年龄层的市民驻足观展。

如果您并非身处香港,却又对展览内容十分感兴趣,不妨跟随这篇文章,通过重点历史图片的文字介绍,以另一种形式了解长堤的风貌建筑以及近代广州及香港在商业、文化等方面的联系互动。

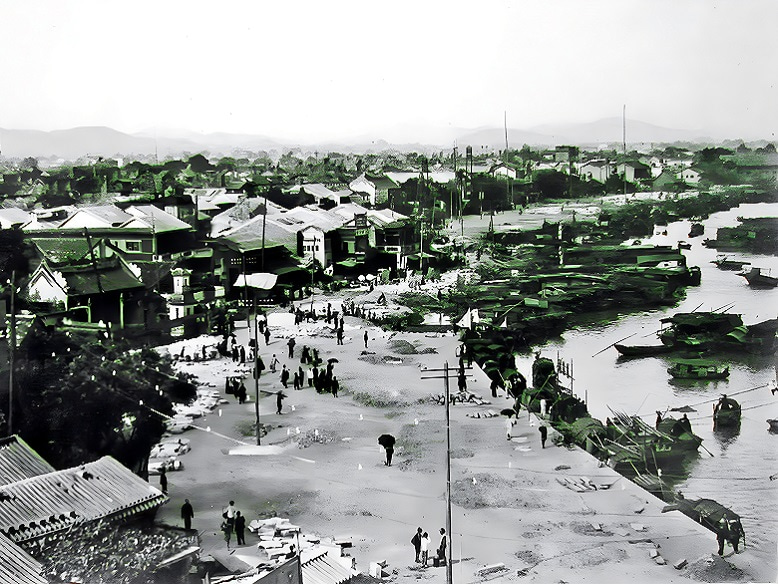

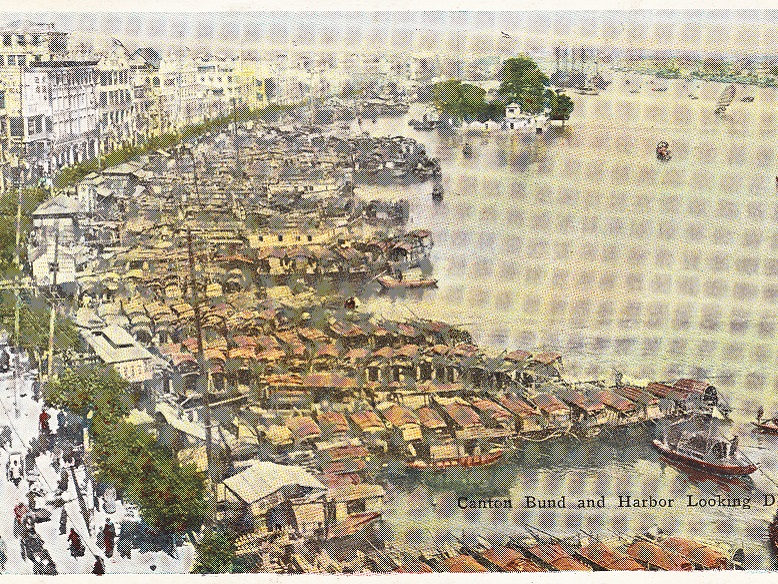

清朝末年至上世纪初广州城市人口急速增长,商业发展蓬勃,原来广州城的格局和规模已不足以应付,填海筑路成为城市发展的选择,长堤是在这样的背景下,于1888年左右由时任两广总督张之洞提出沿珠江北岸修筑、1914年全线贯通的商业街道。在1920 年代,随着广州拆城墙筑马路的开展,长堤和旧城区之间得以打通,长堤逐渐被划分出多个层次,有骑楼街、大马路、人行道、码头区、水岸码头等。填海筑路这一城市的发展模式,与香港中上环有着相同之处。

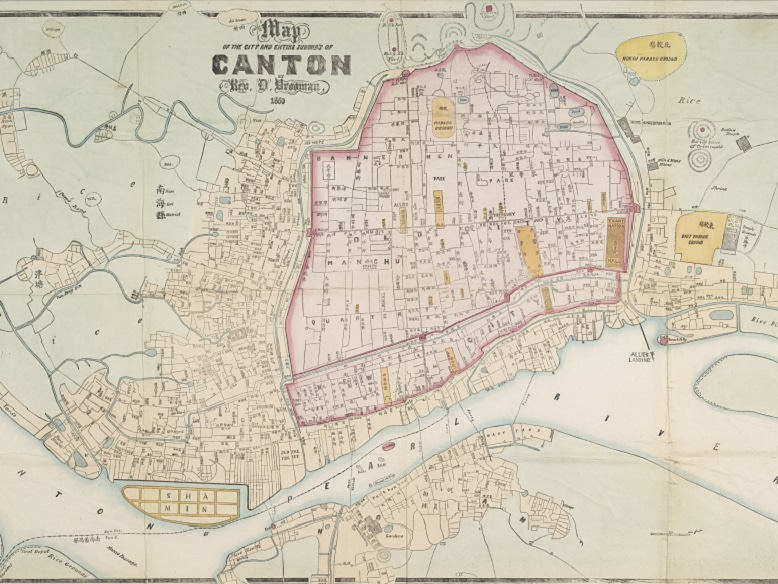

旧广州城是典型的中国传统城市,四边围以城墙和城壕。行政功能是城市的首要职能,城墙内是广东省、广州府、南海和番禺两县的政府机关所在,还有许多寺庙和祠堂建筑,城墙外是商业活动和居民生活的主要区域。广州的城门一关上,城内商户几全数休业,繁华尽在西关,即西面城墙以外的地带。

长堤修筑的同时,香港政府也在1890 至1904年间进行了一项大规模的填海计划,范围由中区海军船坞至西营盘。填海后的石塘咀及水坑口一带由是变得人流畅旺,酒楼戏院林立。海堤的修筑既可使海旁变得宽敞,更可平整海岸线,方便轮船停泊及起卸货物。

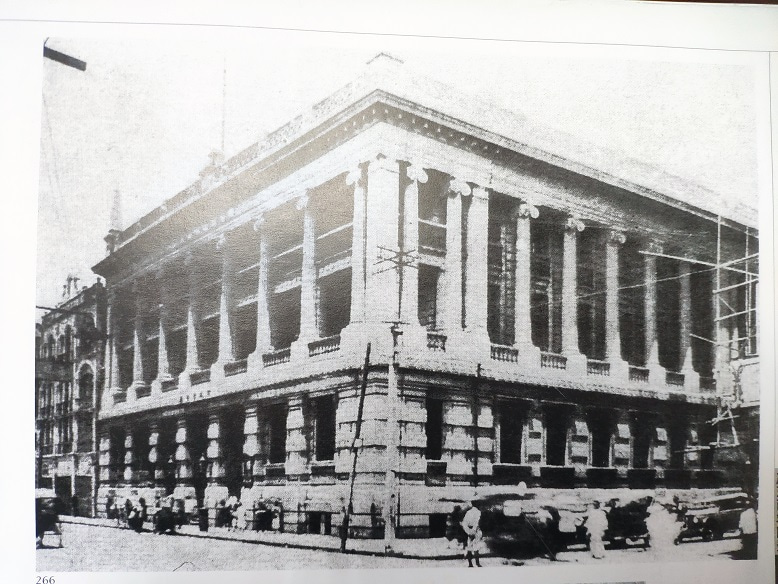

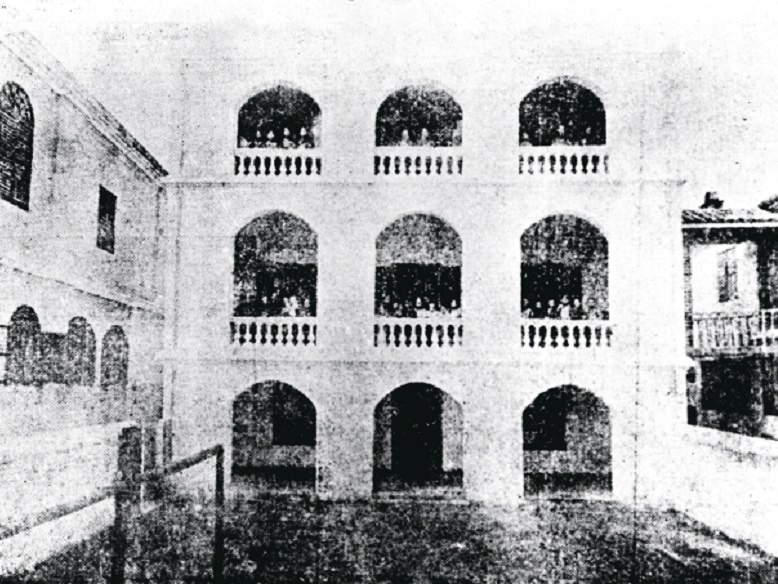

20世纪20至30年代,随着拆城墙、建马路,长堤成为广州的交通枢纽和商业中心,大量融合现代中西风格和建筑物料的大楼拔地而起,如大新公司、嘉南堂等与香港有着密切联系的建筑在长堤兴建,提供各式各样的城市功能,例如海关、市政、交通、百货、金融、娱乐、宗教、医疗等,广州的城市面貌因而焕然一新。

1933年,长堤上建成了第一座跨江大桥海珠桥,名字取意自原在珠江河道中的海珠石。海珠桥由美商慎昌洋行获得桥梁营建权,美国马克敦公司承建,桥体设计先进,中段可开合供船只通行。但海珠桥后来经历两次战火的毁坏,至1950年重建后就再不能打开了。

广州市政府在1950年重建海珠桥时,桥梁队技术员梁志章到香港,偶然发现香港一栋七层高的钢结构大楼正在拆除,便将钢材买下运回广州。这些旧钢材,后来大多用在配制南北两孔的钢梁上,如今海珠桥南北二孔钢梁部分构件,就是这段历史的见证。

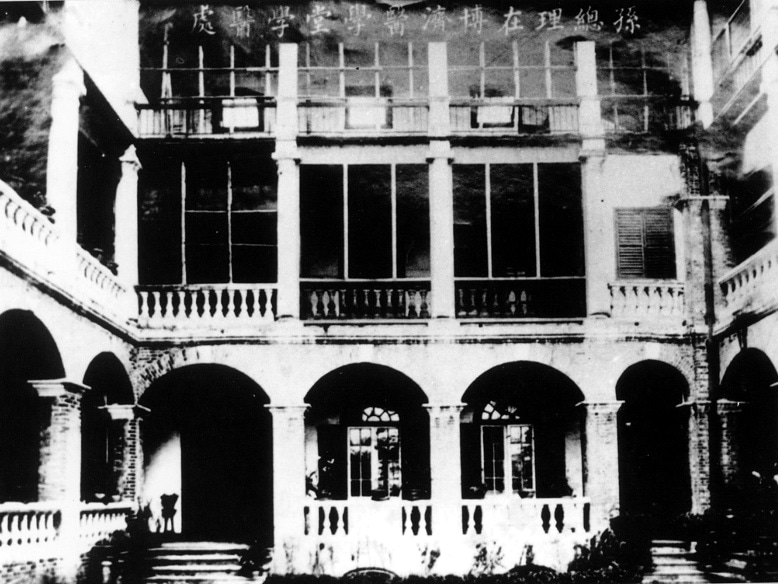

广州和香港之间的直线距离120公里,但两个城市由于历史发展及人脉地缘等因素,即使自19 世纪中以来分属不同体制管治,但在语言、文化、口味等各方面却同根同源,同声同气。许多营业场所或机构,都在省港两地各设总店分店。一众“驰名省港澳”的老字号如先施公司、海珠大戏院、长堤真光学校等,都在长堤与附近的西关经营,许多香港人在此留下了踪迹,让香港和广州的连系更加密切。

长堤已有一百多年的历史。长堤上曾经风光过的百货公司、酒家、旅馆,抑或是学校、体育会,还有许多大大小小的商家,都留有不少省港印记,只是经历时光洗礼,变得物是人非,逐渐被人淡忘。

在这次展览提及的这些建筑物,绝大部分今天仍然存在,更有不少被纳入广州历史建筑保护名录。大家有机会去广州时,不妨亲身游览、抚今追昔一番。