「漫步長堤,省港雙輝:近代廣州香港商業互動與文化因緣」展覽於9 月 20 日至10 月 17 日在領展樂富廣場舉行,開展首周已吸引不同年齡層的市民駐足觀展。

如果您並非身處香港,卻又對展覽內容十分感興趣,不妨跟隨這篇文章,透過重點歷史圖片的文字介紹,以另一種形式了解長堤的風貌建築以及近代廣州及香港在商業、文化等方面的聯繫互動。

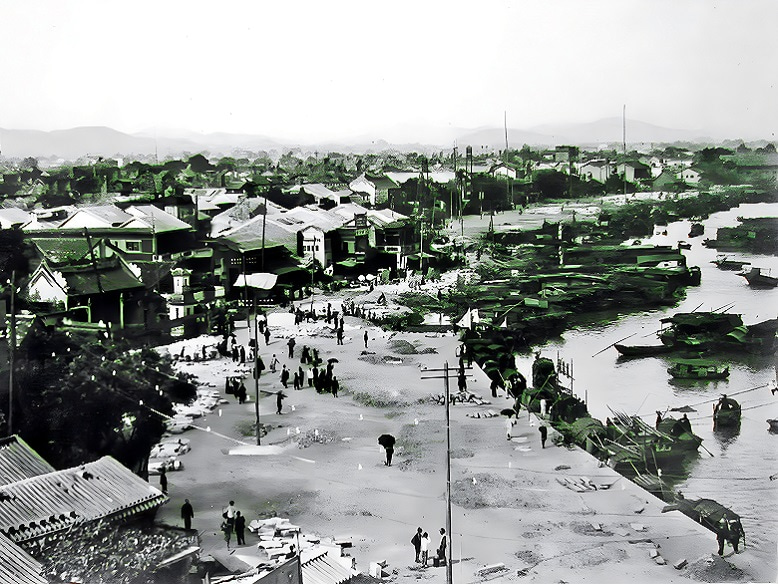

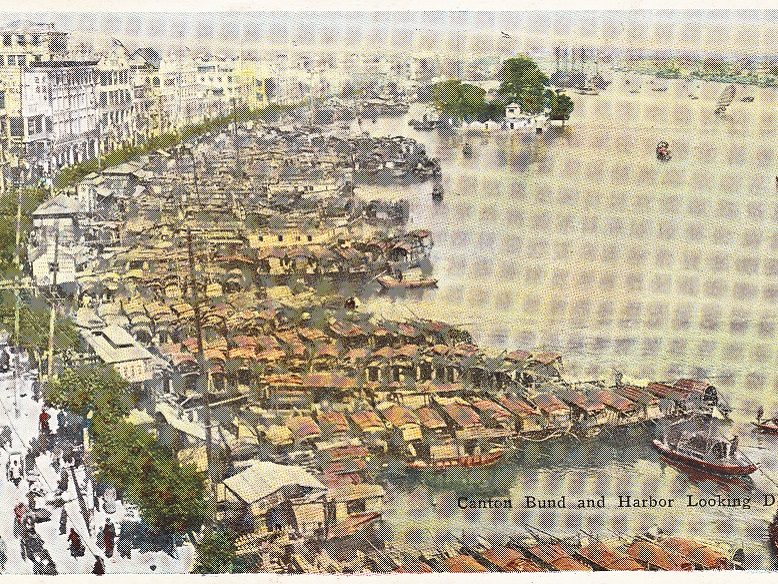

清朝末年至上世紀初廣州城市人口急速增長,商業發展蓬勃,原來廣州城的格局和規模已不足以應付,填海築路成為城市發展的選擇,長堤是在這樣的背景下,於1888年左右由時任兩廣總督張之洞提出沿珠江北岸修築、1914年全線貫通的商業街道。在1920 年代,隨着廣州拆城牆築馬路的開展,長堤和舊城區之間得以打通,長堤逐漸被劃分出多個層次,有騎樓街、大馬路、人行道、碼頭區、水岸碼頭等。填海築路這一城市的發展模式,與香港中上環有着相同之處。

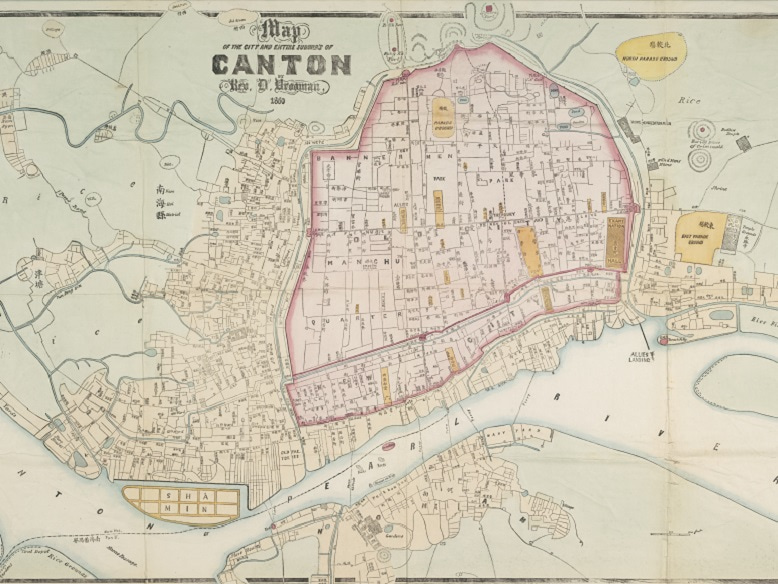

舊廣州城是典型的中國傳統城市,四邊圍以城牆和城壕。行政功能是城市的首要職能,城牆內是廣東省、廣州府、南海和番禺兩縣的政府機關所在,還有許多寺廟和祠堂建築,城牆外是商業活動和居民生活的主要區域。廣州的城門一關上,城內商戶幾全數休業,繁華盡在西關,即西面城牆以外的地帶。

長堤修築的同時,香港政府也在1890 至1904年間進行了一項大規模的填海計劃,範圍由中區海軍船塢至西營盤。填海後的石塘咀及水坑口一帶由是變得人流暢旺,酒樓戲院林立。海堤的修築既可使海旁變得寬敞,更可平整海岸線,方便輪船停泊及起卸貨物。

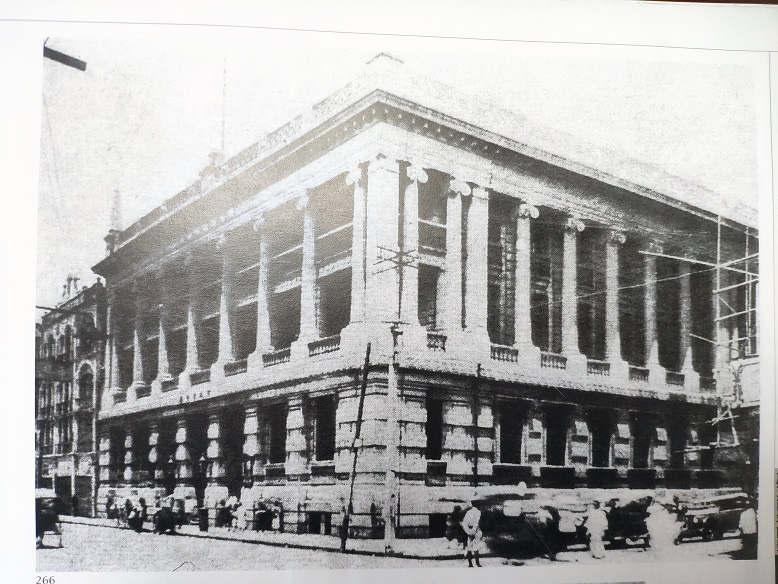

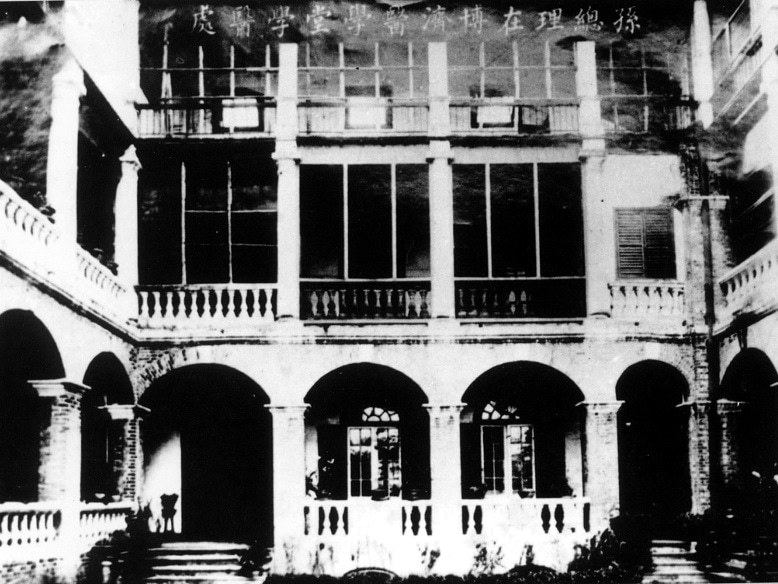

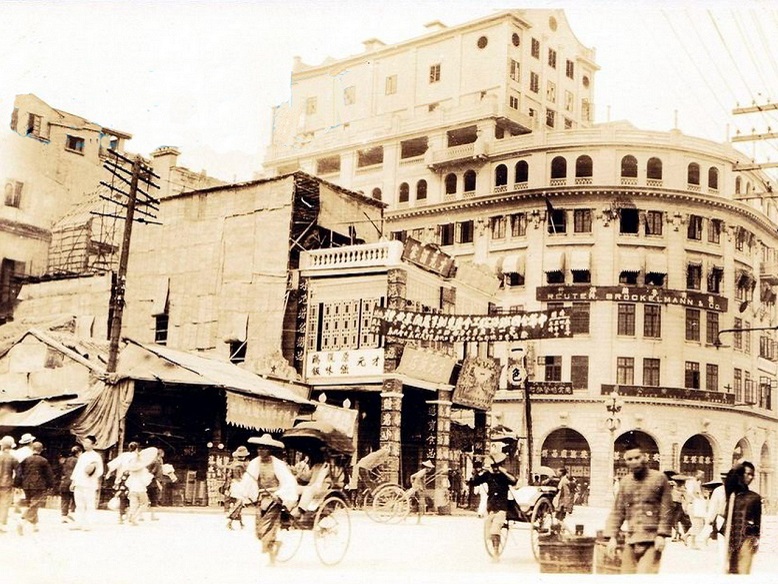

20世紀20至30年代,隨着拆城牆、建馬路,長堤成為廣州的交通樞紐和商業中心,大量融合現代中西風格和建築物料的大樓拔地而起,如大新公司、嘉南堂等與香港有着密切聯繫的建築在長堤興建,提供各式各樣的城市功能,例如海關、市政、交通、百貨、金融、娛樂、宗教、醫療等,廣州的城市面貌因而煥然一新。

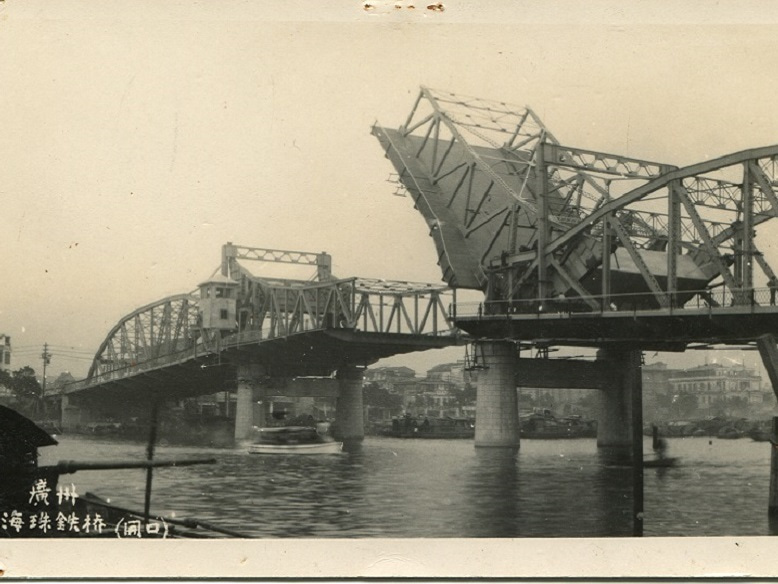

1933年,長堤上建成了第一座跨江大橋海珠橋,名字取意自原在珠江河道中的海珠石。海珠橋由美商慎昌洋行獲得橋樑營建權,美國馬克敦公司承建,橋體設計先進,中段可開合供船隻通行。但海珠橋後來經歷兩次戰火的毀壞,至1950年重建後就再不能打開了。

廣州市政府在1950年重建海珠橋時,橋樑隊技術員梁志章到香港,偶然發現香港一棟七層高的鋼結構大樓正在拆除,便將鋼材買下運回廣州。這些舊鋼材,後來大多用在配製南北兩孔的鋼樑上,如今海珠橋南北二孔鋼樑部分構件,就是這段歷史的見證。

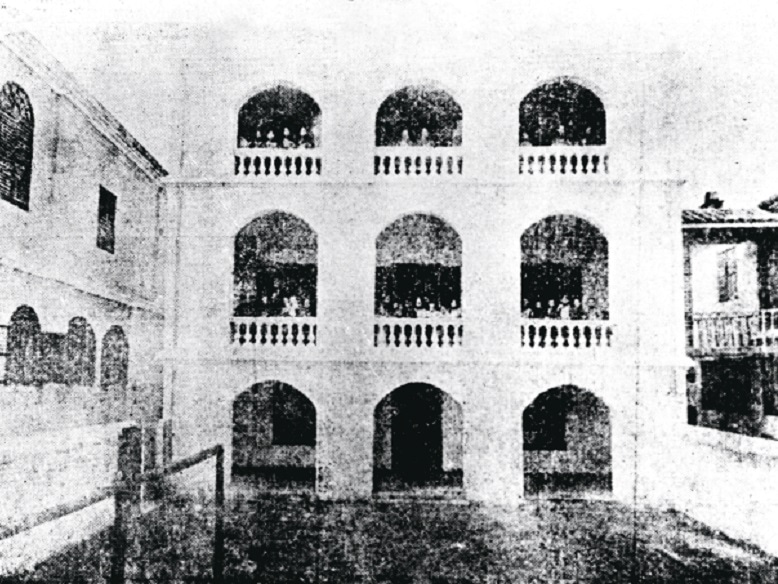

廣州和香港之間的直線距離120公里,但兩個城市由於歷史發展及人脈地緣等因素,即使自19 世紀中以來分屬不同體制管治,但在語言、文化、口味等各方面卻同根同源,同聲同氣。許多營業場所或機構,都在省港兩地各設總店分店。一眾「馳名省港澳」的老字號如先施公司、海珠大戲院、長堤真光學校等,都在長堤與附近的西關經營,許多香港人在此留下了蹤跡,讓香港和廣州的連繫更加密切。

長堤已有一百多年的歷史。長堤上曾經風光過的百貨公司、酒家、旅館,抑或是學校、體育會,還有許多大大小小的商家,都留有不少省港印記,只是經歷時光洗禮,變得物是人非,逐漸被人淡忘。

在今次展覽提及的這些建築物,絕大部分今天仍然存在,更有不少被納入廣州歷史建築保護名錄。大家有機會去廣州時,不妨親身遊覽、撫今追昔一番。