菌絲體、軟木、萊賽爾纖維;塑膠玩具、釣魚工具、救生衣物;微藻、竹子、黑水虻……在嶄新主題的領展可持續未來館,這些放置在不同區域、看似互不相關的展品,因為「循環經濟」四個字而相互關聯。

未來館與海塑基金會合作,打造「生物資源觀察室」、「沙灘垃圾認領處」,以及「永續時尚攻略」三個專區。《823頻道》專訪基金會執行長鄺浩然(Willy),帶你了解如何透過這些展品,認識和實踐可持續發展。

或許你會問,「生物資源觀察室」為甚麼選擇以黑水虻、藻類及竹樹為代表,介紹以自然為本的解決方案?對此Willy表示,其中一個主要原因,是這三樣展品與香港的水土文化、生態環境息息相關,「首先來說,大家對竹類都一定不陌生。香港的氣候和土壤十分適合養竹,防止水土流失之餘,亦可成為應對極端天氣的天然屏障。」此外,在日常生活中,竹類的應用亦日漸普及,「竹餐具、竹纖維衣物、毛巾等等,相信不少人已經用過。」

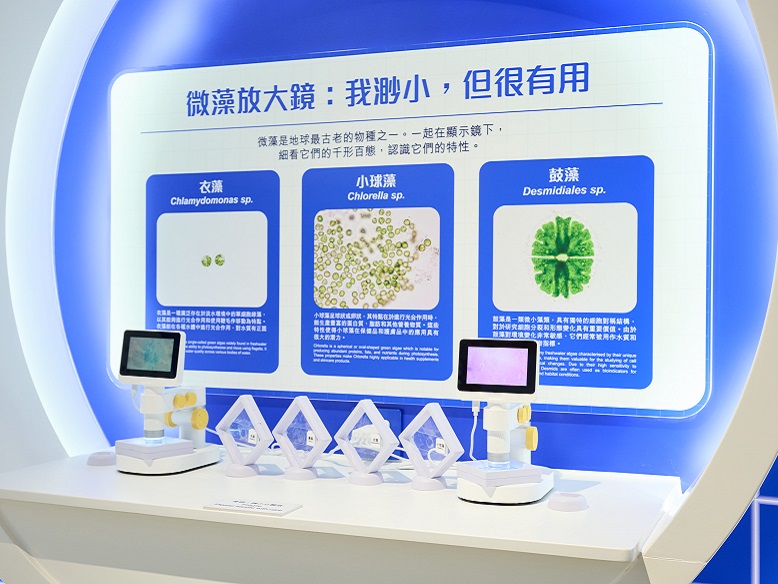

相比竹類,「生物資源觀察室」展示的其他兩種生物,或許會給你帶來更多新鮮體驗。其中,肉眼不可見、僅可以透過顯微鏡觀察的微藻類,一直被視為大自然的「綠色黃金」,「雖然在香港海域大規模養殖水藻還有不少困難要克服,但目前藻類的應用已遍及食品、保健品、化妝品等領域。未來,它還有很大的潛能,有待我們去發掘。」

至於黑水虻,相信不少人在步入展館前都十分陌生, 「其實黑水虻是一種分佈於熱帶及亞熱帶的昆蟲,能夠適應香港的氣候。目前沒有證據顯示黑水虻會對生態環境造成破壞,也未被視為外來入侵物種。近年來,黑水虻逐漸被認為是城市廚餘處理的有效方案之一。」

問:在未來館了解到黑水虻可以處理廚餘後,我們是否能自行在家居飼養此類昆蟲?

答:養殖黑水虻需要嚴格控制環境的濕度和溫度,並確保有足夠的有機物供其食用。如果管理不當,可能會產生異味或吸引其他害蟲。此外,黑水虻在生命的不同階段對環境的需求各不相同,因此對其了解不深的市民,我不建議自行飼養。

有這樣一種說法:在沿海地區,沙灘及淺海海域的垃圾,從一個側面反映這座城市的生活足跡。Willy表示,「沙灘垃圾認領處」展示的海灘廢物雖然只是一小部分,卻十分具代表性,「2023年,於香港海岸收集的海上垃圾高達5,000公噸,它們部分是漁業活動所用的漁網、漁絲,更多是居民和遊客遺留的,以塑膠瓶及塑膠餐具為主。在策劃這個展區的時候,我們亦特別強調了這兩類垃圾,希望藉此引發參觀者的重視與反思。」

說到塑膠產品的危害,「微塑膠」三個字已漸漸為大眾所熟知,「最直觀的例子就是,大型塑膠進入海洋,變成微塑膠,魚類和其他海洋生物吞食後,最終微塑膠就會出現在人類的食物鏈中,然後進入人體,長遠可能會影響健康。」

然而Willy說,微塑膠對日常生活的威脅,其實遠不止此,「我會把微塑膠稱為毒藥丸,它具有非常強的黏附性,以不同形式進入人類的生活圈子。近年的研究顯示,空氣中都有微塑膠,我們在一呼一吸間,可能不知不覺會攝入。」

問:未來館有不少海洋相關的內容,我們可以為保護香港的海洋生態做些甚麼?

答:大家可以通過減少使用一次性塑料製品、參與海灘清潔活動及使用對海洋友善的防曬用品來保護海洋環境。

在「永續時尚攻略」,你又會發現竹、漁網等的蹤跡。Willy說,這便是循環經濟的其中一個意義所在,「以在沙灘收集的漁網為例,原本已經廢棄,但因為技術的不斷革新和環保意識逐漸增強,給予了它第二次生命。」

說到較環保的物料,竹、木等較為人所熟悉;在領展可持續未來館,你還可以看到一種叫做菌絲體的物料,「有人覺得使用紙製品取代塑膠製品已經很好,但其實環保物料是不斷發展的。以菌絲體為例,它可以取代塑膠甚至是紙張,製成包裝和保護材料。」Willy表示,希望大家多多認識各類不同的環保物料,「穿環保物料製成的衣物、使用以環保物料製作的產品,是另一種時尚的生活態度。」

問:日常生活中,如何分辨商品是否採用循環物料?

答:為響應可持續發展,近年不少品牌均會在產品標籤上清楚標示是否使用循環物料。購買商品前,大家可以仔細查看標籤,了解該商品是否採用相關物料,以及採用該物料的百分比等。

「領展可持續未來館」-資料概覽

|

地點 |

九龍橫頭磡聯合道198號樂富廣場 A區3樓 |

|

開放時間 |

星期一至日上午10時至下午6時30分(最後入場時間晚上6時) |

|

入場費 |

免費入場,毋須預約。展館亦為12人或以上的團體訪客提供預約導賞服務 |

|

詳情請瀏覽: |